|

||||||

| 創立、沿革 |

||||||

| トップに戻る | ||||||

| 京都時代の思い出(2015,7,24 新規挿入) |

|

||||||

| 創立、沿革 |

||||||

| トップに戻る | ||||||

| 京都時代の思い出(2015,7,24 新規挿入) |

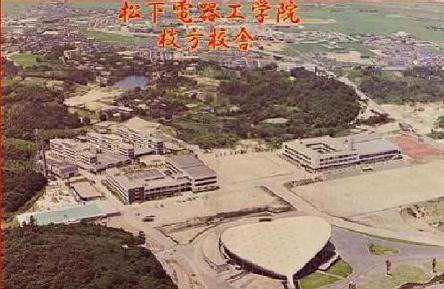

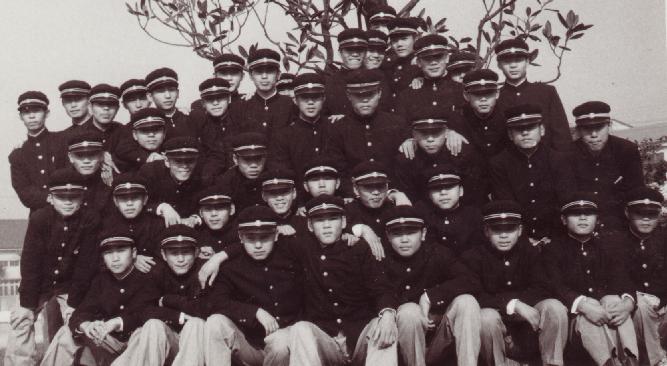

1960年4月 松下電器工学院 京都にて開校 新校舎&体育館/旧校舎(京都) |

||

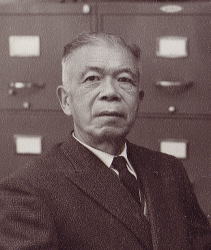

創立者 松下幸之助創業者  |

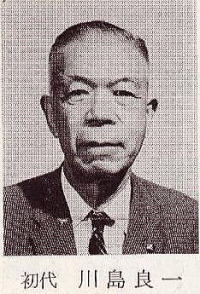

初代学院長 川島良一  |

|

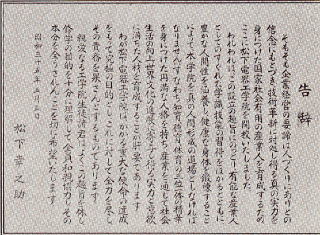

告辞文  |

||

| 松下電器工学院設立の告辞 告 辞 そもそも企業経営の要諦は人づくりにありとの信念にもとづき、 技術革新に対処し得る真の実力を身につけた国家社会有用の産業人 を育成するため、ここに松下電器工学院を開校いたしました。 われわれは、この設立の趣旨にのっとり、有能な産業人としての すぐれた学識、技能の習得をはかるとともに、豊かな人間性を涵養 し、健康な身体を鍛錬することによって、本学院を真の人間形成の 道場としなければなりません。すなわち、知育、徳育、体育の三位 一体の精華を身につけた円満な人格を持ち、産業を通じて社会生活 の向上、世界文化の進展に寄与し得る実力と意欲に満ちた人材を育 成することが肝要であります。 わが松下電器工学院は、かかる重大な使命の達成をもって究極の 目的とし、これに対して全力を尽くし、その責務を果さんとするも のであります。 親愛なる工学院生徒諸君は、よくこの趣旨を体し、修学の目的を 十分に理解して、全員和親協力し、その本分を全うされんことを切 に希望いたします。 昭和35年5月5日 松 下 幸 之 助 (松下電器工学院は、1960年(昭和35)4月、学校教育法による各種学校として松下電器産業株式会社松下幸之助社長によって設立された。) (松下電器社史ダスより) (松下電器工学院史「大樹」より) |

||

| 教育目標 技能者としての知識・技能の習得 将来の産業界の進展に寄与しうる、技術・技能を体得した人材の育成を目標とする。このため、すべての学科(一般・専門)・実験および実習(基礎・応用)を有機的に連携し、教育効果を高めていく。 また、単に受動的な学習態度に止めず、自主的に考え、必要に応じて最も適切な方法・手段を決定しうる能力を体得させる。 豊かな人間性の涵養 家庭生活を離れ、自己中心の生活態度から脱皮し、全寮制による集団生活を体験さす。そして、集団の中の個人としての自覚のもとに、公共的な規律ある生活態度・協調性・自主性・指導力・責任感等を養い、社会人・産業人として必要な人間形成を図る。 産業人としての使命感の確立 高度に機械化され、分業化した現在の極めて複雑にして大規模な企業において、感謝の気持ちをもって自己の職務にいそしみ、「松下電器の七精神」によって、社会生活の改ざん向上と世界文化の進展に寄与しようとする使命感を確立させる。 |

校旗 |

校章  |

入学式(1960/04/01 43名)  |

開校式(1960/05/16)  |

| 京都校舎(京都市南区西九条)S35/04〜S38/03 | |

|

|

|

|

| 初年度1960(昭和35)行事 | |||

| 1960/07/26 | 琵琶湖近江舞子(2泊3日) | 1期生の広場に写真あり | |

| 1960/10/02 | 第1回体育祭 | 同上 | |

| 1960/11/13 | 2期生入学試験(第1次) 100名/1,420名 |

||

| 1961(昭和36)年 | |||

| 1961/01/04 | 初荷式 | 1期生の広場に写真あり | |

| 1961/01/21 | 第1回マラソン大会 (淀〜中書島 宇治川 堤防) |

同上 | |

| 1961/04/01 | 2期生入寮(茨木 松治寮) | ||

| 1961/04/10 | 2期生入学式(100名) | ||

| 1961/04/11 | 春季遠足(京都市内) | ||

| 1961/05/30 | 妙心寺参禅(S39迄実施) | 1期生の広場に写真あり | |

| 1961/07/XX | 琵琶湖XXXX(2泊3日 | ||

| 09/15 | 見学旅行(名古屋 2年生) | ||

| 10/08 | 3期生入学試験(第1次) 200名募集/3,175名受験 |

||

| 12/24 | 松学寮B棟落成 | 1期生の広場に写真あり | |

| 1962(昭和37)年 | |||

| 1962/04/01 | 3期生入寮(松学寮) | ||

| 1962/04/10 | 3期生入学式(191名) | ||

| 1962/05/30 | 1期生修学旅行 (関東 2泊3日) |

||

| 1962/07/XX | 琵琶湖XXXX(2泊3日) | ||

| 1962/09/02 | 第1回三学院対抗体育大会 (丸善石油学院グランド) |

||

| 1963(昭和38)年 | |||

| 1963/03/13 | 松学寮(C棟完成) | 1期生の広場に写真あり | |

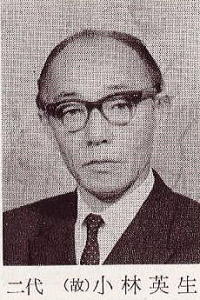

| 1963/03/20 | 初代川島学院長退任 新任小林学院長着任 |

|

|

| 1963/03/17 | 1期生卒業式(京都校舎) | 1期生 41名 新校舎を後に卒業 | |

| 1963/04/01 | 新校舎で授業開始 (1Fのみ) |

||

| 1963/04/10 | 4期生入学式(171名) | ||

| 1963/05/02 | 津田教頭着任 |  |

|

| 1963/08/29 | 新校舎全館完成 | このページのトップに写真 | |

| 1964(昭和39)年 | |||

| 1964/03/05 | 2期生卒業式 (92名) | 機械科 70名 電気科 22名 | |

| 1964/04/10 | 5期生入学式(192名) | ||

| 1964/08/01 | 「松学寮寮歌」誕生 | 音源入り ⇒ |

|

| 1965(昭和40)年 | |||

| 1965/02/06 | 校訓制定 | ||

| 1965/02/13 | 第1回夜行軍 | ||

| 1965/03/16 | 3期生卒業式 | 機械科 140名 電気科 35名 | |

| 1965/04/10 | 6期生入学式(100名) | ||

| 1965/04/16 | 小林学院長退任 小川人事本部長が代行 |

|

|

| 1965/05/05 | 七精神・社歌⇒校訓・校歌 | 音源入り ⇒ |

|

| 1966(昭和41)年 | |||

| 1966/03/01 | 小川学院長就任 | ||

| 1966/03/10 | 4期生卒業式(158名) | 機械科 44名 電気機械科 73名 電気科 41名 |

|

| 1966/04/08 | 7期生入学式(86名) | ||

| 1966/09/10 | 小川学院長退任 本地学院長着任 |

|

|

| 1967(昭和42)年 | |||

| 1967/03/02 | 5期生卒業式(177名) | 機械科 41名 電気科 136名 | |

| 1967/04/01 | 8期生入学式(208名) | ||

| 1967/07/04 | プール修抜式 | ||

| 1967/12/14 | 武道場地鎮祭 | ||

| 1968(昭和43)年 | |||

| 1968/03/06 | 6期生卒業式(94名) | 機械科 30名 電気科 64名 | |

| 1968/04/01 | 9期生入学式(185名) | ||

| 1968/04/20 | 武道場修抜式「尚武館」 記念武道大会 |

||

| 1968/08/05 | 第9回合宿訓練 (丹後由良浜) |

||

| 1969(昭和44)年 | |||

| 1969/03/10 | 7期生卒業式(77名) | 機械科 28名 電気科 49名 | |

| 1969/04/01 | 10期生入学式(196名) | ||

| 1969/12/15 | 本地学院長退任 |  |

|

| 1969/12/16 | 中尾学院長就任 (技術最高顧問) 和泉副学院長着任 |

|

|

| 1970(昭和45)年 | |||

| 1970/03/02 | 8期生卒業式(196名) | 機械科 60名 電気科 136名 | |

| 1970/04/01 | 11期生入学式(108名) | ||

| 1970/04/02 | 新カリキュラム発表 | 芸術は選択 武道は正規時間外へ | |

| 1970/05/12 | 制服着用廃止 | ||

| 1970/07/07 | 工学院(普通部) 募集中止を決定 |

||

| 1971(昭和46) 年 | |||

| 1971/03/10 | 9期生卒業式(168名) | 機械科 66名 電気科 102名 | |

| 1971/08/19 | 長髪、普通部全員に許可 | ||

| 1971/10/14 | 和泉副学院長逝去 |  |

|

| 1971/11/01 | 佐久間副学院長就任 |  |

|

| 1972(昭和47)年 | |||

| 1972/01/08 | 土曜日半日制を実施 | ||

| 1972/03/03 | 10期生卒業式(162名) | 機械科 101名 電気科 61名 | |

| 1972/07/29 | 佐久間高等職業訓練校長就任(兼務) |  |

|

| 1972/11/30 | 中尾学院長退任 | ||

| 1972/12/01 | 佐久間学院長就任 | ||

| 1973(昭和48)年 | |||

| 1973/03/05 | 11期生卒業式(88名) | 機械科 59名 電気科 29名 | |

| 工学院普通部を解消 | 1960(S35)年4月開校した普通部は、 この卒業式 を機に、13年間にわたる中卒者の技能教育を一 旦休止する。 |

||

| ページの先頭へ | ||||